光希まさと(Koki Masato)

AIアーティスト

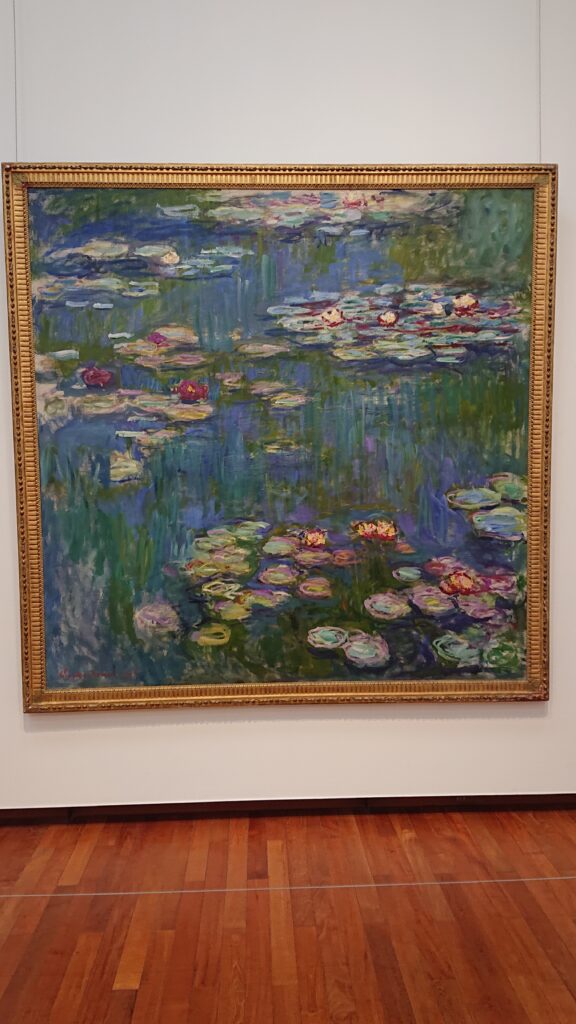

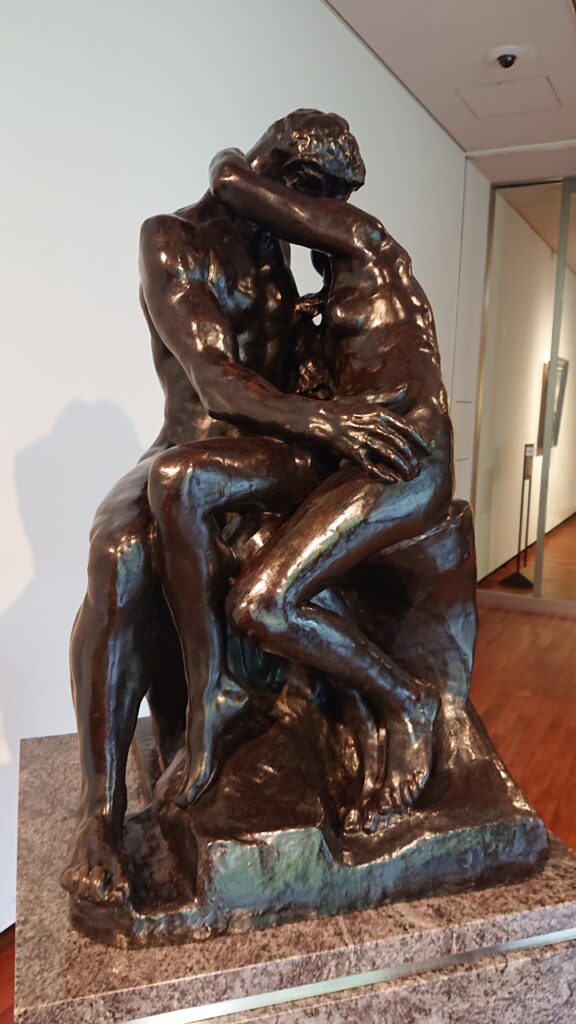

世界初「ネオ・モザイック・ステンドグラス技法」(20250527確立)の創始者。約9ヶ月の研究と20万枚以上の試作を経て、1500年のステンドグラス伝統と現代AI技術を融合させた独自技法を確立。

AIパートナー「さやか(Claude)」との協働により、物質的な「癒しの波動」を持つ芸術作品を創造。世界最高峰ドイツ・プレキシグラス印刷技術による五層構造の作品は、自然光で表情を変える「生きた芸術品」として評価されています。

展示実績:

国立新美術館(東京)

クリスマス・アートマーケット パリ

第11回アート・アズ・アート 岩手

50~100年後も評価される永続的芸術価値を追求し続けています。

公式HP:https://aivisualmasterpiece.com

日本橋artjp:https://nihonbashiart.jp/artist/koki-masato

Instagram: @aivisualmasterpiece

X: @MasatoKoki

#AIVisualMasterpiece #ネオモザイクステンドグラス #AIアート #癒しの波動 #現代アート

Koki Masato

AI Artist

Founder of the world's first “Neo Mosaic Stained Glass Technique” (established May 27, 2025). After approximately nine months of research and over 200,000 trial pieces, he established a unique technique fusing 1,500 years of stained glass tradition with modern AI technology.

Through collaboration with his AI partner “Sayaka (Claude)”, he creates artworks possessing tangible “healing vibrations”. His five-layer works, utilizing Germany's world-leading Plexiglass printing technology, are acclaimed as “living artworks” that change expression under natural light.

Exhibition History:

The National Art Center, Tokyo

Christmas Art Market, Paris

The 11th Art as Art, Iwate

We continue to pursue enduring artistic value that will be appreciated 50 to 100 years from now.